儿童和青少年的注意力不集中和冲动:用发育背景的框架理解注意缺陷多动障碍及其亚型

前言

与成年人相比,注意力不集中和冲动是儿童的共同特征。这两种现象都是发育性的,这本质上意味着,我们不希望幼儿在长时间的口头演讲中保持专注,尽管这种技能和行为通常是学校的青少年或工作场所的成年人所需要的。在养育孩子的过程中,照顾者自然地和逐渐地培训他们的孩子这些技能,并增加他们的期望,即发育中的孩子延长他/她的注意力持续时间和延迟满足的能力。

就像身高、肌肉和智力一样,在任何人群中,儿童在注意特定刺激和延迟满足的内在能力上,或者说他们的反面、注意力不集中和冲动都有所不同。儿童间的这些差异是遗传/内在因素以及环境因素的作用,如营养和环境刺激。

虽然上述这些陈述构成了不言而喻和显而易见的事实,当儿童出现注意力不集中和/或冲动问题时,如果要充分了解如何评估“注意力不集中”和冲动的具体情况,以及和如何干预或帮助似乎表现出这种困难的儿童,就必须考虑其他因素。

在这份报告中,我们从发育和生态学的角度回顾了儿童注意力不集中和冲动的问题,并将这一观点应用于注意力缺陷多动障碍(ADHD)的诊断和治疗。

从发育/背景角度看儿童多动症

一个简单的类比将帮助我们从发育和背景的角度来分析单个儿童在持续关注任何特定刺激方面的成功。考虑一个传达重要信息的无线电信号。信号可能到达接收器的程度不仅取决于发送器(例如,它发送的信号的强度或清晰度)、接收器(是否调谐到正确的频率;是否有能力在需要时放大信号;是否具有过滤掉任何外来信号的能力)以及发送信号的环境(例如,背景噪声;其他竞争信号)。下面我们讨论这三大类--发送器、接收器和发送信号的环境,并将这一概念模型应用于儿童和青少年最常见的行为障碍之一--ADHD。为了提供ADHD的背景框架,我们首先从发射器及其信号环境的问题/问题开始,然后将注意力转向接收器(儿童)的问题和关于ADHD的传统假设,即发生在特定儿童中的“问题”。

发射器问题/故障

对于教育和/或抚养孩子的挑战,成年人通常是“传播者”。家长和老师向孩子发出明确信号(指令、请求、信息)的能力各不相同。例如,在学校环境中,一个特定的孩子可能会发现他/她有一个最喜欢的老师或科目。为什么?一些教师可能更擅长讲故事、使用幽默,或者让特定的主题变得有趣,这仅仅是因为他们的方式不同,如何使用自己的声音(例如,节奏、音量、语调、音调变化)、使用视觉辅助工具或类比来伴随关键信息,甚至是他们如何使信息适应儿童的发展能力,例如在他们切换到另一项任务或学习活动之前,发送更简短的信息以适应幼儿有限的持续注意力能力。通过结合自然技能或来之不易的经验,有能力的教师学会在发送信息(事实或要学习的内容)的同时,伴随着增加儿童信号力量的情感,如幽默、悬念、新奇或惊喜。有能力的教师明白,为了让孩子们有效地、最大限度地学习,他们必须在学习环境中感到安全和得到支持,因此教师必须努力与学生建立积极的关系,特别是那些可能有困难的学生。如果一个特定的孩子觉得老师不喜欢他/她,这种情绪会在孩子体内产生相互竞争的信号,干扰孩子的学习,并试图掌握学习/注意力任务。

在家庭环境中,父母也会对孩子提出必要的要求,要求他们听从指示,完成作业任务和家务,遵守行为规则,并逐渐获得更多规范自己行为和顺应社会期望的能力。有能力的父母会明白,年龄较小的孩子可能比年龄较大的孩子需要更简单的规则和更易懂的指导。这样的父母也会耐心地教他们的孩子执行某些行为(刷牙、分享玩具、在他们难过时不打人或尖叫)是重要的,并将理解在家庭/家庭环境中逐渐教导和加强其他方面的重要性(例如,耐心、公平、自尊、用语言描述自己的感受)。有能力的父母会根据特定儿童的年龄/发育能力调整他们的信息,这样随着时间的推移,复杂的技能和价值观会逐渐传授和加强,并根据孩子的反应和能力进一步调整。

因此,对于任何因学校/学习或家庭行为困难而在儿科或心理健康环境中受到临床关注的儿童,评估临床医生必须仔细考虑注意力不集中或冲动的任何困难如何可能是“传播者”问题/问题的功能。对于特定的孩子,最佳策略可能需要包括对传播器问题的调整--比如让老师调整他们的教学策略,或者干预父母以改变他们的育儿策略。我们将在下面的ADHD儿童“干预措施”主题下更全面地考虑这些问题。

信号和信号环境

在任何情况下,个体都可能会对许多不同的信号做出反应。考虑一下典型教室中信号环境的复杂性。坐在教室后面的孩子有许多相互竞争的信号--教室前面的老师在谈论乏味的语法规则,附近的教室窗户,在课间可以听到孩子们玩耍的声音,坐在附近座位上穿着漂亮新运动鞋的朋友,附近另外两个偷偷相互传递信息的孩子,或者孩子内心的担忧或分心--孩子前一天晚上无意中听到的父母争执,他/他可能在课间遇到的欺凌。

家庭和同伴环境中也存在类似的信号复杂性。家长可能希望孩子坐在餐桌前完成学校布置的作业,但背景中的电视或收音机噪音、电话铃声或哭泣的兄弟姐妹会如何与一张枯燥的纸上写着一长串数学题或问题的枯燥乏味的信号竞争?

对于特定的孩子来说,有些刺激太复杂了。有不止一个孩子的父母可能会发现,即使是发出指令的过程也必须简化和量身定做:一个孩子可能会毫不费力地完成一套复杂的指令--“上楼,刷牙,穿上干净的衬衫,拿上你的背包”,而另一个孩子可能只能遵循一个指令。这种能力甚至在给定的儿童中也会有所不同:他们在5岁时可能只能处理一条指令,但在15岁时可能会处理一组更复杂的指令。

明智的家长和教师作为儿童的“信号传送者”,会意识到(或从艰苦的经历中吸取教训),他们必须采取具体措施,确保他们向儿童传递的信息具有“信号强度”。例如,在发送信号之前,他们是否与孩子建立了眼神交流?孩子离得很近,还是在另一个房间?孩子是否在做其他能引起他/她注意的事情?作为信号传输者,成年人是否发出了“混合信号”,例如,引起孩子愤怒而不是合作的语气?他们是否通过将与信号指示的合作与完成的奖励捆绑在一起来增加信号的显着性和吸引力,从而增加了信号的强度?如果孩子试图完成一项作业,老师/家长是否会尝试消除相互竞争的信号(电视、其他进入教室的孩子、课堂干扰等)。

因此,如果一个孩子(或一组孩子,例如,在教室里)有/没有注意到一项任务,这些原则表明父母和教师可能有多种选择来考虑吸引孩子的注意力能力:增加刺激的新颖性,增加刺激的信号强度(例如,更大的音量,更近的教室位置,增加视觉辅助工具的使用,以便刺激通过更多的输入通道传递,将奖励与任务/刺激请求的完成捆绑在一起),减少外部干扰(背景干扰),或简化刺激复杂性等。必须明智地使用奖励,理解孩子的环境,这样奖励就不会被用来绕过或阻碍其他发育需求,例如,对孩子进行实际上会引发创伤记忆的特定行为的“奖励”。

现在让我们转向“接受者”,即一个或多个特定的儿童,他们可能因为在家庭或学校环境中对刺激需求做出适当反应有明显的困难而引起临床注意。从这个角度,我们将回顾儿童表现出的发育连续体的更极端的一端,即众所周知的“ADHD”。重要的是要记住,当孩子表现出注意力不集中和/或冲动时,他们也会在学习新技能、成功的社交互动、在多个环境中听从指示(包括作为成年人在工作场所)以及甚至后来的技能(如育儿)方面遇到困难。

ADHD诊断

根据美国精神病学协会《精神疾病诊断和统计手册》(DSM)-5诊断标准[1],ADHD包括一种跨越多个环境的行为模式,其特征是持续6个月或更长时间的注意力不集中和/或多动/冲动症状,这些症状与年龄/发育水平不相当/不一致,并导致功能障碍。至少这种情况的一些症状必须在12岁之前出现。

有两种常见的症状模式:第一:注意力不集中,至少包括9种可能的症状中的6种:粗心大意;在活动中难以保持注意力;难以坚持;避免需要持续脑力的任务;缺乏组织能力;遗失重要物品;容易分心;日常活动中健忘;以及交谈时似乎没在听。在年龄较大的青少年/成人中只需要5种症状。

第二种症状包括多动/冲动症状,同样至少有9种潜在症状中的6种:扭动/坐立不安;不能坐着;不合适地跑/爬高,“就像是被马达驱动的”;说话过多,脱口而出;无法等待轮流,无法安静地进行休闲活动;以及干扰/打扰他人。

根据这些标准,儿童或成人可能会出现三种不同的症状中的一种:仅有注意力不集中的症状(“注意力不集中的表现”);只有多动/冲动的症状(多动/冲动的表现),或两种症状类型(“综合表现”)。综合表现在儿童中最常见,而注意力不集中的表现在青少年和成年人中最常见。

ADHD流行病学

关于全球ADHD流行情况的研究普遍报告说,5%-10%的学龄儿童受到影响,男孩的发病率通常是女孩的3-4倍[2]。尽管各国的发病率差异很大,但最新的研究表明,这些差异主要是由于已经开展的研究中不同的抽样和检测技术所致。在各种研究中,如果症状(注意力不集中、冲动/多动)仅基于评定量表,而不考虑在多种情况下存在功能障碍和/或症状的要求,则报告的患病率更高[2]。

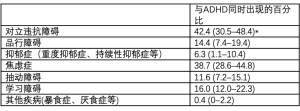

ADHD在儿童和青少年中经常被低估[3]。ADHD儿童还经常合并共病的精神诊断,包括对立违抗障碍、品行障碍、学习障碍和焦虑症,70%的ADHD儿童具有这些重叠条件中的一种或多种(见表1)。在发育过程中,随着ADHD儿童年龄的增长,注意力不集中和冲动的症状可能会略有下降,而典型的多动症症状会减少得更明显[5,6]。由于这些发展变化,成人ADHD的诊断标准被放宽,因此只需要5个注意力不集中的症状就可以达到诊断阈值[1]。另一个警告是,童年创伤可能是注意力不集中的常见原因,因此暴露在创伤中的儿童可能对治疗注意力不集中的传统药物治疗没有反应。全面的评估,包括详细的创伤病史和身体检查,酌情进行心理治疗,以及心理社会支持,对于儿童创伤来说是最合适的[7]。

Full table

ADHD的病因学

有证据表明, ADHD不是某个单因素所致。ADHD被认为是各种复杂的大脑发育过程的最终共同途径[8]。ADHD的病因涉及多种因素[8]。患有ADHD儿童的母亲更有可能经历分娩并发症,如中毒、长时间分娩和复杂的分娩。母亲吸毒也被确定为ADHD发展的一个风险因素。母亲在怀孕期间吸烟和饮酒通常与注意力障碍有关,与ADHD的发展有关[9]。

ADHD似乎有很强的遗传成分,遗传力估计高达0.80[10]。多个人群的遗传学研究初步表明,多巴胺转运蛋白基因(DAT1)和一种特殊形式的多巴胺4受体基因(DRD4)与ADHD的发生有关。其他可能与ADHD相关的基因包括与细胞因子调节有关的着丝粒周围倒位46N inv[3](p14:q21)的DOCK2基因,钠氢交换基因,以及DRD5、SLC6A3、DBH、SNAP25、SLC6A4和HTR1B[10,11]。

传统上,接触毒素,如母亲吸烟或饮酒以及出生后接触铅,也与ADHD有关[8]。

大脑结构异常与ADHD风险增加有关,因为据报道,五分之一的严重脑损伤儿童随后会出现冲动和注意力不集中的实质性症状。结构(功能)异常已经在没有预先存在的可识别的脑损伤的ADHD儿童中被发现。这些包括额叶皮质下回路的失调;该区域的皮质体积小;整个大脑广泛的、小体积的减少;以及小脑的异常[12]。

心理社会家庭压力因素,如父母冲突、家庭组织不良、父母不一致、虐待/忽视儿童以及其他不利的童年经历,也可能导致或加剧ADHD的症状[9]。

评估和诊断方法

ADHD的诊断主要是在经过彻底的评估后在临床环境中做出的,包括仔细的病史和临床访谈,以确定或确定其他原因或致病因素;完成行为评定量表;体检;以及任何必要的实验室检查。重要的是要系统地收集和评估来自各种来源的信息,包括儿童、父母、教师、医生,以及其他照顾者。

临床访谈和病史

临床访谈可以全面了解症状是否符合 ADHD 的诊断标准。在面谈过程中,临床医生应收集有关出现问题的病史、儿童的整体健康和发育以及社会和家族史的信息。访谈应强调可能影响中枢神经系统发育或完整性的因素,或揭示可能影响儿童功能的慢性疾病、感觉障碍或药物使用的因素。破坏性社会因素,如家庭不和、情境压力、虐待或忽视,以及移民/难民身份的影响,可能导致过度活跃或焦虑行为。一级亲属患有ADHD、情绪或焦虑症、学习障碍、反社会障碍或酗酒或滥用药物的家族史可能表明患ADHD和/或合并症的风险增加。

行为评定量表

行为评定量表有助于确定症状的严重程度和普遍性,但单独不足以诊断 ADHD。有多种行之有效的行为评定量表在区分多动症儿童和对照受试者方面取得了良好的效果。这些措施包括但不限于范德比尔特 ADHD 诊断评定量表 [13]、斯旺森、诺兰和佩勒姆检查表 (SNAP) [14] 和康纳斯父母评定量表 [15],这是最广泛使用的三个评定量表。与最佳实践相一致,这些评级量表中的每一个都有家长和教师报告版本,反映来自至少两个不同环境的报告。其他更广泛的检查表,例如 Achenbach 儿童行为检查表 (CBCL) [16],非常有用,特别是在孩子可能在其他领域(焦虑、抑郁、行为问题)同时出现问题的情况下。

体格检查和实验室检查结果

全面的身体检查和发育评估对所有儿童都至关重要。对于有身体或性虐待或忽视史的儿童,应考虑将其转介给擅长此类评估的专业团队。没有可用于识别儿童多动症的实验室检查。然而,高血压、共济失调、甲状腺肿大或其他体格检查结果应提示进一步的诊断评估。临床医生还应识别任何可能的视力或听力问题。如果这些儿童暴露于可能使他们处于危险中的环境因素(不合标准的住房,旧油漆)。结构化实验室环境中的行为可能无法反映孩子在家庭或学校环境中的典型行为。因此,仅依靠在医生办公室观察到的行为可能会导致错误的诊断。进行诊断不需要计算机化的注意力任务和脑电图评估。

鉴别诊断

如上所述,大多数患有多动症的儿童会有一种或多种重叠的精神疾病(表1),这些疾病也可以“模仿”多动症。因此,患有焦虑症或抑郁症的孩子可能难以集中注意力或完成任务。因此,明智的临床医生不仅必须排除这些其他精神疾病是儿童注意力不集中或冲动的可能主要原因,而且还必须考虑到特定儿童可能患有多动症以及这些慢性精神疾病中的一种或多种。

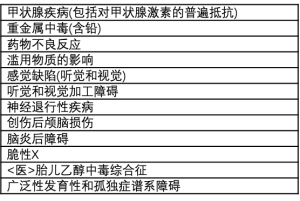

此外,有多种医疗状况可能会出现一些 ADHD 症状。除了其他精神疾病外,ADHD 症状还可能与内科疾病(偏头痛、失神发作、哮喘和过敏、血液系统疾病、糖尿病、儿童癌症)有关。此类其他慢性健康状况影响多达 20% 的美国儿童,并可能由于疾病本身或用于治疗或控制潜在疾病的药物(哮喘药物、类固醇、抗惊厥药、抗组胺药)(见表2)。在年龄较大的儿童和青少年中,药物滥用可能会导致学习成绩下降和注意力不集中的行为 [17]——因此在推测诊断为 ADHD 之前需要进行完整的医疗和健康评估以排除其他情况。

Full table

ADHD的治疗

鉴于我们对ADHD的理解,以及我们开始本报告的概念框架,读者应该清楚地看到,当儿童/青少年与注意力不集中和/或冲动作斗争时,在进行诊断性评估时必须仔细考虑儿童困难的生态和发育环境的情况。与简单地假设问题只存在于孩子身上相比,改善他的课堂或家庭环境可以在多大程度上解决孩子的困难?成人照顾者(父母或教师)是否适应了孩子在家中和学校环境中所需接受的刺激(信号)的最大化?

环境/背景干预

在教室里,这意味着一位细心/熟练的教师认识到,一系列简单的改进措施可能会减少孩子的困难,包括将他/她放在教室前面,避免让他/她坐在任何可能的分心的地方,减少/消除可能分散孩子注意力的刺激(例如孩子喜欢与之交谈的同伴),当他/他注意到孩子的注意力已经动摇/减少时,给孩子“提示”,努力为孩子提供特别的奖励或后果,让他们在任务/注意力集中的行为上始终如一地表现出来,与家长合作,为孩子创造策略,让他们记住写下任何家庭作业,安排一名助手在注意力最不集中的时段/主题与孩子一起工作,简化/消除复杂的指导,或普遍改进教学技巧(这通常可以帮助教室里的所有孩子)。

基于家庭的干预措施

在家庭环境中,临床医生会发现,对于许多孩子注意力不集中/冲动的父母来说,第一个干预点是向父母传授儿童注意力不集中/冲动的自然发展和背景。父母可能需要学会对孩子有耐心,并愿意重复指令/请求。这甚至可能包括非常简单的步骤,这些步骤太容易被认为是理所当然的,比如在提出请求/发出指令之前与孩子进行眼神接触。很多时候,当父母在临床环境中介绍患有ADHD的孩子时,临床医生需要集中最初的努力来帮助父母与孩子建立/重建积极的关系,因为父母可能在一段时间内感到沮丧,孩子可能已经了解到,父母经常对他/她感到不安或沮丧,这可能是与家庭中的其他兄弟姐妹相比。

行为治疗

通常需要培训父母如何对孩子使用简单的奖励, 如何简化父母的请求/命令/指令等。父母学习如何在孩子需要照顾时减少背景刺激一项困难/无聊的任务(例如家庭作业)不仅会减少父母的挫败感,还会提高孩子的自尊心。所有这些具体步骤都包含在所谓的“父母培训”或“行为治疗”中。在所有这些单独步骤中对父母的培训涉及对父母如何进行每一步的实际指导,并且可以通过对父母进行分组培训或在单个家庭的单独培训课程中进行。请注意,这与专门针对儿童的任何形式的治疗截然不同。以类似的方式, 培训可以集中在提高教师的技能上, 不仅仅是改进他们的教学方法以最大限度地吸引孩子的注意力, 还包括他们如何将行为治疗的原则和程序应用于课堂上的一个或多个孩子[18]。父母和老师的行为治疗培训已经确立并有效减少儿童注意力不集中和冲动的问题,无论儿童/人是否被诊断出患有多动症 [18,19]。

药物干预

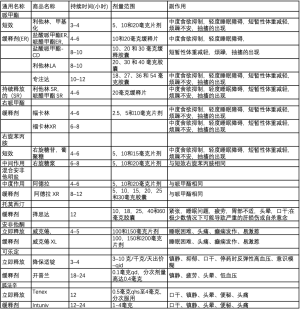

用于治疗ADHD的最广泛研究的药物是精神兴奋类药物,包括哌甲酯(MPH)、苯丙胺(AMP)和/或各种右旋苯丙胺制剂。表3列出了治疗ADHD最常用的处方药。请注意,这个图表一定是不完整的,因为在过去几年的任何时候,又有几种药物正在进行测试并准备上市,但大多数新制剂都是MPH或苯丙胺/右旋苯丙胺化合物的变体,其基础是调整给药系统,以确保特定化合物以这种方式在体内释放,以便持续一整天。目前所有ADHD处方药的最新列表可以在网上找到(http://www.adhdmedicationguide.com/).

Full table

两种主要兴奋剂药物(MPH或安非他明/右旋苯丙胺)中每一种的作用时间较长、每日一次,似乎有助于依从性。无论具体的兴奋剂形式如何,这两类药物都等同于并优于表中所列的其他药物类型(例如,托莫西汀、可乐定、胍法辛、安非他酮)。出于这些原因,处方者应该从兴奋剂药物开始(假设父母愿意/同意),要么是MPH,要么是苯丙胺化合物(AMP)。如果使用全范围的mph剂量,大约四分之一的患者在低剂量(<20毫克/天)下会有最佳反应,另四分之一的患者在中等剂量(20-40毫克/天)下有最佳反应,三分之一的患者在高剂量(>40毫克/天)下有最佳反应,而最后四分之一的患者将没有反应或有副作用,使家庭特别难以接受。

在最初的 4 周内,医生应根据耐受情况每周向上调整药物,获得每周的家长和老师评分量表(同时保持副作用最小到不存在),以实现每个孩子的最大益处。如果这种策略未能产生令人满意的结果,或者如果副作用阻止在存在持续症状的情况下进一步调整剂量,则临床医生应使用以前未使用过的替代类兴奋剂。换言之,如果证明 MPH 化合物不成功,临床医生应改用其中一种苯丙胺产品,反之亦然。如果使用第二类兴奋剂未获得满意的治疗效果,临床医生可能会选择开具托莫西汀,这是一种去甲肾上腺素能再摄取抑制剂,已被证明在治疗儿童、青少年和成人的ADHD方面优于安慰剂,并已被FDA批准用于这一适应症。托莫西汀的起始量应为0.3毫克/公斤/天,并在1-3周内滴定至最大剂量1.2-1.8毫克/公斤/天。可乐定和胍法辛也已被FDA批准用于治疗ADHD。考虑到它们对ADHD症状的影响较小,这些替代兴奋剂的药物通常被认为是“二线”。

一旦选择了最佳的药物和剂量,临床医生应该仔细和定期地监测儿童正在进行的药物反应,作为治疗ADHD儿童的必要组成部分[4]。研究表明,当医生开出治疗ADHD的药物,但不经常监测时,他们倾向于使用较低的剂量,而不是最佳的剂量。在大多数情况下,最佳治疗通常需要比常规实践环境中发现的剂量略高的剂量。全天的准备也有助于最大限度地发挥积极作用和最大限度地减少副作用,并且应该提供定期的药物后续访问(每年4次或更多),而在标准的社区护理环境中,通常每年进行两次药物访问[4,20]。

虽然高达95%的ADHD儿童对兴奋剂治疗有显著反应[21],但仅靠兴奋剂治疗可能无法使近一半(45%)的儿童“正常化”[4]。应当指出,仅靠药物治疗并不总是足以治疗儿童的ADHD,特别是在儿童患有多种精神障碍或家庭环境紧张的情况下[4,22,23]。当儿童对药物治疗无效时,将儿童转诊给心理学专家可能是合适的[23]。咨询儿童精神病学家或心理学家也可能是有益的,以便确定下一步的治疗步骤,包括在整个治疗计划中增加其他组成部分和支持。尽管如此,有证据表明,在与初级保健提供者建立教育和支持性关系的背景下,接受仔细的药物治疗并同时进行频繁的治疗后续治疗以监测症状控制的儿童,可能会经历长达24个月的行为收益[24]。

合理用药原则

当考虑将药物作为处方者要使用的治疗成分之一时,必须牢记几个关键原则。

确保适当药物的充分试验

每一个被仔细诊断为ADHD的儿童都值得考虑适当的药物试验。如前所述,兴奋剂对90%以上的ADHD儿童有效[21]。无论开哪种药物,所有药物都必须滴定,这需要密切跟踪。随访的频率取决于潜在的副作用概况和药物,其他药物的联合使用,以及儿童的临床情况。换句话说,监测的方法和频率应根据患者和家属的需求进行个性化。一旦药物稳定,孩子情况良好,每1至3个月进行一次随访通常与高质量的护理相一致。

从低处开始,慢慢地走,但不要停下来

尽管“试试看”的方法是不可避免的,但在更换药物或添加其他药物之前,确保提供了足够的剂量是很重要的。“低起点,慢慢来”的方法通常是最好的。从低水平开始可以最大限度地减少药物的潜在副作用,并为其他心理社会干预措施发挥作用提供时间。缓慢进行,允许处方医生和父母在特定剂量下有一段适当的时间,以确定它是否有任何好处。目标应该是在尽可能低的剂量下获得预期的效果。尽管这一规则必须得到尊重,但处方医生也应该记住,现有的数据表明,大多数治疗ADHD的医生通常起步较低,但也会“突然停下来”[4,20]。这个问题可以通过使用评分表和努力实现症状的完全缓解来避免,就像人们可能对哮喘所做的那样。如果哮喘儿童的情况有所改善,使他或她在上课时不会喘息,但在锻炼时仍然喘息,父母和处方医生都不会满意。在ADHD的情况下,大多数儿童可以通过足够的药物剂量帮助实现症状缓解[4],但大多数处方医生提供的药物剂量不足[4,20]。重要的是,当开始用药时,重要的是让家庭做好准备,在确定最佳剂量之前,可能需要多次滴定步骤。

避免使用多种药物

应避免同时使用多种药物或同时使用一种以上药物。因此,一次只能使用一种药物。尽管在某些情况下必须使用多种精神药物,但只要有可能,就应该考虑替代药物。例如,如果一个孩子因为药物的副作用而出现睡眠困难,应该首先调整其剂量或时间,而不是切换到另一种药物来对抗副作用。更好的是,应该考虑环境或行为干预,以将副作用或目标症状降至最低。例如,如果孩子在晚餐时间食欲下降,并开始减肥,他/她可能会得到一张贴纸或积分,让他/她多吃一点,即使他们不再饿了。对于ADHD药物,最好的方法是只尝试一种药物,而几种药物的剂量太低。

系统监测副作用和症状

为了评估一种药物的优点和缺点,系统地测量治疗的反应和可能的副作用是至关重要的。有各种可行的、免费的、可靠的方法可以用来仔细监测药物的副作用以及儿童的反应。因此,量表、日记和核对表的使用不仅提供了对特定情况的基线测量,而且还允许随着时间的推移对情况进行监控。此外,这些工具的使用已被证明加强了医患联盟,并向患者和家属保证所接受的护理质量。

考虑一个洗脱期

如果不清楚是单一药物还是多种药物的组合效果不大,应该考虑彻底停用所有药物,以便重新开始。一些药物可能会引起类似精神症状的副作用。通常,药物是为了治疗药物的副作用而添加的,而忽略了对每个阶段的仔细监测。在这些情况下,考虑从一个可以衡量每种药物效果的点开始是合理的。因为可能会有相当大的副作用,所以重要的是,处方医生要确定药物的益处是否大于潜在的风险。如果附加益处不清楚,从头开始可能是一种更好的方式,不仅可以了解药物的效果,还可以澄清诊断和目标症状。

如果看不到任何益处,请重新考虑诊断和病情

应避免过度依赖以前的标签和诊断。如果儿童对药物治疗没有反应,应该重新检查诊断和共存情况,以及治疗和儿童坚持治疗的情况。由于许多疾病是并存的,诊断类别并不总是反映复杂的现实,因此理解儿童及其诊断可能具有挑战性和挫败感。处方医生应该考虑安排定期讨论或后续评估,与擅长使用这些药物治疗有复杂情绪或行为问题的儿童的医生进行讨论或后续评估。

让家属和患者充分参与

在考虑一系列已证实的治疗方案时,家属和患者必须参与决策。这一过程不仅对于提供关于药物的知情同意是必要的,其中包括向家庭和青少年解释使用药物和其他治疗的好处和缺点,而且也是衡量家庭的态度和能力的必要程序。可能有必要解决他们对治疗方法的使用可能存在的误解,并在家人决定哪种治疗方案对他们最好时向他们提供帮助。应该为父母提供明确的用药说明,说明用药的预期效果,以及服药的危险。

另一个重要的原则是帮助父母识别目标症状,以及药物的目标是什么,如果有共病情况,要理解这些症状很可能不会被兴奋剂纠正。通过使用教师和家长自己的评定量表输入,处方人员不仅可以确定家长和孩子最关心的目标行为,还可以将这些量表作为家庭教育工具,使他们了解症状,变得更擅长跟踪症状。

预防

也许在我们对ADHD的理解中,最重要的被忽视的领域与预防的可能性有关。对患有ADHD症状的学龄前儿童进行的研究非常少,以及在儿童与生俱来的发育可塑性和精心设计的环境的潜在有益影响可能得到最大好处的时期,人们如何有效地进行干预。尽管如此,ADHD确实存在于学龄前儿童中,而且他们的特殊表现可能是相当极端的--被多所幼儿园开除,以及极端程度的多动症,实际上可能会将孩子置于频繁的危险之中。在这种情况下,与孩子的照顾者一起仔细和密集地工作对于防止长期的不良行为、社会和教育后果至关重要。

在家长、教师、医生和政策制定者将注意力集中在早期发现、诊断和治疗的程度上,预防ADHD对受影响儿童生活的长期不良影响应被视为治疗目标,并被视为“二级预防”。鉴于目前对ADHD的有效治疗,以及有充分记录的证据表明,未经治疗或治疗无效的ADHD对儿童和青少年的长期影响,预防这些后果应该是医生以及我们负责的ADHD儿童和家庭的目标。

总结

在过去的40年里,我们对儿童和青少年注意力不集中和冲动的理解取得了长足的进步,特别是在诊断ADHD的背景下考虑了这些症状。当这些症状对特定儿童来说是有问题的,并导致儿童在多个环境中的正常发展和功能受损时,必须考虑和评估各种相互竞争的原因(医学和精神方面的),以确定该儿童是否真的患有多动症。虽然孩子被诊断患有ADHD对任何父母(更不用说孩子或青少年)来说都不是什么好消息,但一旦经过仔细而准确的评估并进行干预(行为治疗、药物治疗和/或心理治疗),当大多数父母意识到他们的孩子在家里、与同龄人相处和在学校表现得多好时,他们会松一口气。事实上,过去几十年在诊断和治疗ADHD方面的研究进展构成了儿科医学中一些最显著的成功。

Acknowledgments

Funding: None.

Footnote

Provenance and Peer Review: This article was commissioned by the Guest Editors (Danielle Laraque-Arena and Ruth E.K. Stein) for the series “Integrating Mental Health in the Comprehensive Care of Children and Adolescents: Prevention, Screening, Diagnosis and Treatment” published in Pediatric Medicine. The article has undergone external peer review.

Conflicts of Interest: The author has completed the ICMJE uniform disclosure form (available at https://pm.amegroups.com/article/view/10.21037/pm-20-99/coif). The series “Integrating Mental Health in the Comprehensive Care of Children and Adolescents: Prevention, Screening, Diagnosis and Treatment” was commissioned by the editorial office without any funding or sponsorship. The author has no other conflicts of interest to declare.

Ethical Statement: The author is accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Open Access Statement: This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0), which permits the non-commercial replication and distribution of the article with the strict proviso that no changes or edits are made and the original work is properly cited (including links to both the formal publication through the relevant DOI and the license). See: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

References

- American Psychiatric Association. DSM-5, American Psychiatric Press, Inc., Washington, DC, 2013.

- Polanczyk GV, Willcutt EG, Salum GA, et al. ADHD prevalence estimates acorss three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. Int J Epidemiol 2014;43:434-42. [Crossref] [PubMed]

- Jensen PS, Kettle L, Roper MS, et al. Are Stimulants Over-prescribed? Treatment of ADHD in four U.S. communities. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:797-804. [Crossref] [PubMed]

- MTA Cooperative Group. A 14-Month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiat 1999;56:1073-86. [Crossref] [PubMed]

- Barkley RA, Fischer M, Smallish L, et al. The persistence of ADHD into young adulthood as a function of reporting source and definition of disorder. J Abnorm Psychol 2002;111:279-89. [Crossref] [PubMed]

- Faraone SV, Biederman J, Mick E. The age-dependent decline of ADHD: a meta-analysis of follow-up studies. Psychol Med 2006;36:159-65. [Crossref] [PubMed]

- Richard-Lepouriel H, Kung AL, Hasler R, et al. Impulsivity and its association with childhood trauma experiences across bipolar disorder, attention deficit hyperactivity disorder, and borderline personality disorder. J Affect Disord 2019;244:33-41. [Crossref] [PubMed]

- Jensen PS. The National Institutes of Health Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Consensus Statement: Implications for Scientists and Practitioners. CNS Spectr 2000;5:29-33. [Crossref] [PubMed]

- Jensen PS. ADHD: Current concepts on etiology, pathophysiology, and neurobiology. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2000;9:557-72. [Crossref] [PubMed]

- Faraone SV. Advances in genetics of ADHD. Biol Psychiatry 2014;76:599-600. [Crossref] [PubMed]

- Brookes K, Xu X, Chen W, et al. The analysis of 51 genes in DSM-IV combined type ADHD: association signals in DRD4, DAT1, and 16 other genes. Molec Psychiat 2006;11:934-53. Erratum in: Mol Psychiatry 2006;11:1139. [Crossref] [PubMed]

- Castellanos FX, Proal E. Large-scale brain systems in ADHD: Beyond the prefrontal-striatal model. Trends Cogn Sci 2012;16:17-26. [Crossref] [PubMed]

- Vanderbilt Parent Rating Scale. Available online: https://www.nichq.org/sites/default/files/resource-file/NICHQ_Vanderbilt_Assessment_Scales.pdf, 1 July 2020.

- Swanson, Nolan, and Pelham Teacher and Parent Rating Scale. Available online: https://en.wikipedia.org/wiki/Swanson,_Nolan_and_Pelham_Teacher_and_Parent_Rating_Scale, 1 July 2020.

- Conners CK, Sitarenios G, Parker JDA, et al. The revised Conners Parent Rating Scale (CPRS): Factor structure, reliability, and criterion validity. J Abnorm Child Psychol 1998;26:257-68. [Crossref] [PubMed]

- Child Behavior Checklist. Available online: https://store.aseba.org/School-Age-6-18-Materials/departments/11/; 1 July 2020.

- Molina BS, Hinshaw SP, Eugene Arnold L, et al. Adolescent substance use in the multimodal treatment study of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) (MTA) as a function of childhood ADHD, random assignment to childhood treatments, and subsequent medication. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013;52:250-63. [Crossref] [PubMed]

- Wells KC, Pelham WE, Kotkin RA, et al. Psychosocial Treatment Strategies in the MTA Study: Rationale, methods, and critical issues in design and implementation. J Abnorm Child Psychol 2000;28:483-505. [Crossref] [PubMed]

- Daley D, van der Oord S, Ferrin MEuropean ADHD Guidelines Group, et al. Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014;53:835-47. [Crossref] [PubMed]

- Jensen PS, Hinshaw SP, Swanson JM, et al. Findings from the NIMH Multimodal Treatment Study of ADHD (MTA): Implications and Applications for Primary Care Providers. J Dev Behav Pediatr 2001;22:60-73. [Crossref] [PubMed]

- Elia J, Borcherding BG, Rappoport JL, et al. Methylphenidate and dextroamphetamine treatments of hyperactivity: are there true nonresponders? Psychiatry Res 1991;36:141-55. [Crossref] [PubMed]

- MTA Cooperative Group. Moderators and mediators of treatment response for children with attention-deficit/hyperactivity disorder: the multimodal treatment study of children with attention-deficit hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiat 1999;56:1088-96. [Crossref] [PubMed]

- Jensen PS, Hinshaw SP, Kraemer HC, et al. ADHD comorbidity findings from the MTA study: Comparing comorbid subgroups. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:147-58. [Crossref] [PubMed]

- MTA Cooperative Group. 24-Month Outcomes of Treatment Strategies for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): The NIMH MTA Follow-up. Pediatr 2004;113:754-61. [Crossref]

王琼

中国人民解放军总医院第一医学中心病理科,副主任技师,病理与病理生理学博士,兼任中华生物医学工程杂志、中华病理学杂志等审稿人。参与省部级以上课题3项,获实用新型专利3项,发表多篇SCI、中文文章。(更新时间:2022-11-15)

徐琼

复旦大学附属儿科医院儿童保健科副主任。临床擅长发育障碍性疾病(NDDs:孤独症谱系障碍、智力障碍、全面性发育迟缓、脆性X综合征等)的诊治,掌握孤独症诊断观察量表(ADOS);早期介入丹佛模式(ESDM)等诊治NDDs的核心新技术。近几年作为团队的骨干致力于ASD社区筛查项目,使用筛查量表结合自主设计的简易观察条目,有效提高了区域内ASD早期筛查阳性率,实现了ASD早期发现、早期诊断,这一成果获得了上海市医学科技三等奖(第二完成人)。2012年赴美国杜克大学儿童医院进修学习一年余。主持完成国自然和上海市科委项目各一项;参与国自然重点项目、科技部慢病重大项目等多项科研项目。近五年,以通讯或第一作者发表17篇论文,其中SCI论文9篇。现任中国妇幼保健协会精准医学专委会、中华预防医学会儿童保健学组青年委员,中华医学会儿科分会发育行为儿科学青年协作组委员、上海市儿保与发育行为学组委员等。(更新时间:2022-11-15)

(本译文仅供学术交流,实际内容请以英文原文为准。)

Cite this article as: Jensen PS. Inattention and impulsivity in children and adolescents: a developmental and contextual framework to understand attention-deficit hyperactivity disorder and its variants. Pediatr Med 2022;5:8.